深夜,办公室只剩键盘敲击声和窗外的雨滴声。屏幕的光映在脸上,我又一次读着李姐发来的信息:"Lina,我和老王快四十了,国内试管两次失败,现在想试试国外。可政策、国籍、安全……这些弯弯绕绕想得我头疼,整夜整夜睡不着。"字里行间的焦虑几乎穿透屏幕。端起早已凉透的咖啡,我仿佛看见五年前坐在我对面那位攥着化验单、指节发白的年轻母亲——政策迷雾中的孤独感从未改变,而我能做的,就是成为她们手边那盏看得见的灯。

过去五年间,主动咨询跨境生育的家庭增加了约60%,背后是难以言说的生育困境。上周我遇到一对夫妻,妻子38岁,AMH值仅0.5,国内三次促排失败。丈夫红着眼眶问:"是不是这辈子都没机会当父母了?"这种绝望感我太熟悉。当我们讨论美国落地公民权或加拿大父母团聚政策时,核心永远是生命权与家庭完整权之间的艰难平衡。 曾有客户因柬埔寨突然禁止商业助孕而被迫滞留,当她在临时庇护所抱着早产双胞胎给我打视频时,背景里监护仪的滴答声至今刺耳——这提醒我们,政策突变是悬在跨境生育头上的利剑。

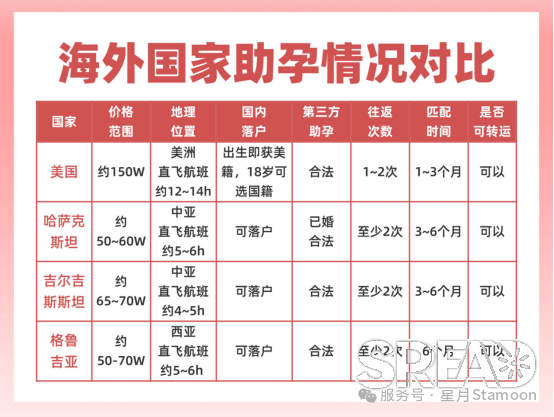

规避风险需要穿透信息迷雾。政策研究不仅要看纸面规定,更要关注执行细节:

| 国家/地区 | 核心国籍政策 | 关键居留期要求 | 特殊风险提示 |

|---|---|---|---|

| 美国 | 落地公民权(第14修正案) | 无强制要求 | 部分州限制商业助孕 |

| 加拿大 | 落地公民权 | 父母需持合法签证入境 | 医疗签证审查趋严 |

| 英国 | 落地公民权有条件限制 | 父母一方需永居或公民 | NHS医疗资源紧张 |

| 部分欧盟国家 | 血统原则为主 | 需提前申请生育许可 | 语言壁垒影响医疗沟通 |

某北欧国家要求非欧盟父母提前6个月提交生育计划书——去年有客户因漏交伴侣收入证明导致医疗签被拒,差点错过最佳移植周期。记住:即使政策宽松如美国,选择非商业助孕友好州也可能面临法律真空。 真正的避风港不在于政策表面宽松度,而在其可预测性与维权通道是否通畅。

"没领结婚证能在国外给孩子办国籍吗?"

这取决于目标国政策。例如美国承认单身母亲通过助孕生子,孩子可直接获得公民权(需DNA亲子鉴定);而法国要求父母婚姻关系成立才予承认。关键要核查该国《国籍法》具体条款。

"40岁以上选择哪里更安全?"

建议优先考虑拥有高龄生育专项法规的地区。加拿大BC省要求诊所针对40+患者制定独立监护方案;美国加州规定胚胎移植前须进行宫腔容受性筛查——这两项能显著降低妊娠风险。

"双胞胎政策会影响回国落户吗?"

我国卫健委规定,通过合法途径境外出生的双胞胎,凭出生证明及翻译公证件即可在国内办理户口登记。但需注意:若出生证明未明确标注双卵/单卵属性,可能需补充DNA鉴定。

真正稳妥的路,往往需要提前铺好三块基石:一份由专业律师验证的生育地政策备忘录,一套覆盖孕产意外的国际商业保险,一个熟悉当地医疗体系的联络窗口。上个月帮陈姐处理希腊居留许可时,我们团队惯用的Spread平台(思普乐)自动同步了当地移民局最新表格模板——这类工具能避免80%的流程差错。政策永远在流动,但为人父母的心愿值得被温柔托住。出发前多问一句"如果政策突变,我的PLAN B在哪",或许就是对孩子最好的承诺。

凌晨收到刘医生的消息:"刚接生一对龙凤胎,父母看到孩子国籍证明时哭了。" 关上电脑,窗外的城市依然灯火通明。那些跨越山海而来的生命,终将在某个屋檐下找到自己的籍贯——而我们手中的政策条文,不过是帮他们推开第一扇门的钥匙。